Cambios en el Manejo de la Colestasis Gravídica

Estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico de modificación del algoritmo diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la colestasis en el hospital público de San Carlos de Bariloche

Autores:

Blatezky Gabriela, Boveri Paula, Crespo Natalia(1)

Resumen

La colestasis intrahepática del embarazo (CIE) es una enfermedad hepática específica del embarazo que se caracteriza por prurito y elevación de los ácidos biliares. Continúa al día de hoy generando controversia debido a las múltiples formas de abordaje propuestas a nivel mundial, lo cual amerita una continua revisión; la atención de las embarazadas con colestasis gestacional está impulsada por la preocupación de las mujeres y de los profesionales de la salud por el posible aumento del riesgo de muerte fetal y por sus otras consecuencias obstétricas y perinatológicas graves, aunque muchos de estos resultados perinatales adversos se relacionan también con la prematuridad iatrogénica.

Objetivos Comparar resultados obstétricos y perinatales en dos grupos de pacientes, previo y posterior a la modificación del protocolo de diagnóstico y manejo de colestasis gestacional.

Material y métodos

Se presenta estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico que compara resultados adversos obstétricos y perinatales de dos protocolos diferentes de diagnóstico y manejo de la colestasis gestacional. Se utilizó un n de 48 pacientes con diagnóstico de colestasis gravídica en el Hospital Zonal de Bariloche, durante los años 2022 y 2023, de 18 años o más y con una edad gestacional entre 28 semanas y 40 semanas y 6 días, con un embarazo único y sin anormalidad fetal conocida.

Los criterios de exclusión fueron embarazo múltiple, hepatopatías maternas previas y madres cuyos neonatos hayan tenido una evolución desfavorable no justificada por la colestasis. Se analizaron las historias clínicas y se compararon de forma retrospectiva resultados obstétricos y perinatales de 32 pacientes (grupo A) en las cuales se utilizó el protocolo anterior de diagnóstico y manejo de las colestasis, con los resultados de 16 pacientes (grupo B) en las que se utilizó el nuevo protocolo.

Introducción

La colestasis intrahepática del embarazo es la hepatopatía más frecuente durante la gestación y la segunda causa de ictericia en el embarazo; de etiología multifactorial, que ha sido vinculada a factores hormonales, genéticos y ambientales. Se caracteriza por prurito en ausencia de una enfermedad cutánea primaria, con concentraciones anormales de ácidos biliares maternos, más común en el tercer trimestre, pero puede ocurrir antes en el embarazo.

Su incidencia global es del 0,1 al 2%, aunque con alta variación geográfica. Es más frecuente en América del Sur. En Argentina, la prevalencia de colestasis gestacional se estima entre el 0.5% y el 1.5% de los embarazos, cifra que puede variar según la región del país. Históricamente, la colestasis gestacional se ha diagnosticado en mujeres sobre la base de una clínica típica caracterizada por prurito palmoplantar a predominio nocturno, junto con la elevación de cualquiera de las pruebas de función hepática en laboratorio. Hay cada vez más evidencia de que, en embarazos de feto único, la mayoría de las pruebas de función hepática no reflejan el riesgo de muerte fetal. Sólo los resultados de las concentraciones de ácidos biliares maternos están asociados con el riesgo de resultado adverso fetal y perinatal, teniendo en cuenta que su valor no se asocia con la intensidad del prurito, por lo que la clínica materna no puede ser utilizada como parámetro de gravedad independiente.

En los embarazos con comorbilidades que por sí mismas pueden afectar el resultado del embarazo (como embarazos múltiples, con diabetes gestacional o con preeclampsia), su manejo debe ser individualizado al considerar los riesgos y las opciones de atención. La colestasis gravídica continúa al día de hoy generando controversia debido a las múltiples formas de abordaje propuestas a nivel mundial, lo cual amerita una continua revisión; la atención de las embarazadas con colestasis gestacional está impulsada por la preocupación de las mujeres y de los profesionales de la salud por el posible aumento del riesgo de muerte fetal y por sus otras consecuencias obstétricas y perinatológicas graves (prematurez, rpm, presencia de meconio con SALAM y distress respiratorio, internación en UTIN), aunque muchos de estos resultados perinatales adversos se relacionan también con la prematuridad iatrogénica.

A nivel nacional y en distintos momentos históricos, se ha realizado diagnóstico de colestasis gravídica con diferentes valores de ácidos biliares (6, 10 , 19), optando por distintas formas de categorización y manejo, pero con una tendencia a la finalización estricta a las 37 semanas de edad gestacional.

Este contexto nos llevó como institución a cuestionarnos la forma en que abordabamos a las pacientes a las que se les realizaba diagnóstico de colestasis gravídica, con 10mMol/l de AB, con mayores intervenciones, tratamientos a altas dosis de ácido ursodesoxicólico, y finalización universal a las 37 semanas, con alta tasa de inducción fallida, finalización por cesárea y en muchos casos prematurez iatrogénica o RN con mala adaptación neonatal.

Dichas controversias nos impulsaron a realizar una búsqueda exhaustiva, y a investigar qué otras formas de abordaje se consideraban aceptables en distintas partes del mundo. El servicio de Tocoginecología del Hospital Zonal de Bariloche actualizó el protocolo de colestasis gravídica en Agosto de 2023 , basándonos en la tendencia mundial, hacia un abordaje menos agresivo de la Colestasis gravídica, modificando el valor diagnóstico de ácidos biliares biliaresa partir del cual se considera cómo diagnóstico leve de colestasis gestacional acidos biliares de 19mMol/l y hasta 40 , moderada entre 40 y 100 mMol/l, y severa por arriba de 100 mMol/l.

La edad gestacional de finalización también se modificó, siendo a las 40 semanas para casos leves, 38 semanas para los moderados, y a partir de las 36 semanas en los casos graves.

Objetivos:

General

Comparar resultados obstétricos y perinatales en dos grupos de pacientes, previo y posterior a la modificación del protocolo de diagnóstico y manejo de colestasis gestacional

Específicos

- Evaluar cambios en la incidencia del diagnóstico de colestasis gravídica

- Comparar la edad gestacional, finalización del embarazo espontánea vs electiva; la vía de finalización del embarazo (parto vs cesárea) y el peso del RN

- Evaluar requerimiento de UTIN

Material y métodos

Se realizó una investigación en el Htal zonal de Bariloche Dr Ramon Carrillo en San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, institución pública tercer nivel de atención. Se presenta estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico que compara resultados adversos obstétricos y perinatales de dos protocolos diferentes de colestasis gestacional . Para la confección de datos se analizaron las historias clínicas de los nacimientos ocurridos entre agosto del 2022 y julio del 2023, previo a la modificación de los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de la colestasis gestacional, y una comparación con los nacimientos dados entre agosto del 2023 y agosto del 2024.

Dichos datos fueron volcados en una planilla EXCEL. Se utilizó un n de 48 pacientes con diagnóstico de colestasis gravídica en el Hospital Zonal de Bariloche, durante los años 2022 y 2023, de 18 años o más y con una edad gestacional entre 28 semanas y 40 semanas y 6 días, con un embarazo único y sin anormalidad fetal conocida.

Los criterios de exclusión fueron embarazo múltiple, hepatopatías maternas previas y madres cuyos neonatos hayan tenido una evolución desfavorable no justificada por la colestasis. Del total, se compararon de forma retrospectiva resultados obstétricos y perinatales (AB y edad gestacional al momento del diagnóstico, comorbilidades, dosis de tratamiento, finalización espontánea o electiva, por vía vaginal o cesárea, peso al nacer, apgar al nacer, ingreso a UTIN) de pacientes que fueron diagnosticadas, durante el año 2022 2023 (n 32), con un valor de ácidos biliares de 10 y en las cuales el embarazo se finalizó a la semana 37, con pacientes diagnosticadas en el año 2023 - 2024 (n 16) en las cuales se utilizó el nuevo protocolo de manejo con punto de corte de ácidos biliares de 19 y finalización del embarazo, según estadificación de riesgo, a las 36, 38 o 40 semanas.

Resultados:

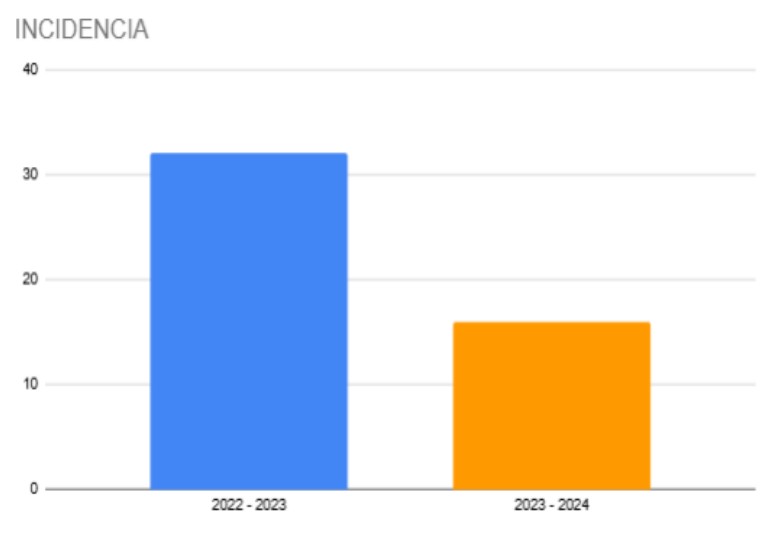

A partir del análisis de las historias clínicas para los dos grupos establecidos de pacientes, se puede demostrar: Respecto a la incidencia de casos diagnosticados con colestasis gravídica a partir del nuevo protocolo diagnóstico, se observó una disminución de la misma, pasando de un n de 32 para el grupo A, a un n de 16 para el grupo B.

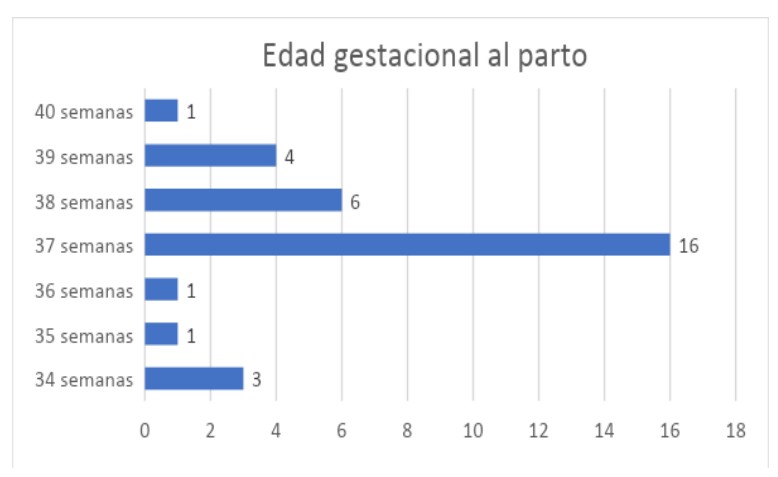

Respecto de la edad gestacional al nacimiento, de las 32 pacientes con colestasis que fueron evaluadas por el protocolo previo, 5 de ellas (16%) presentaron una edad gestacional al parto menor de 37 semanas, de las cuales para 3 la edad gestacional al parto fue de 34 semanas.

Y 27 de las 32 pacientes (84%) presentaron una edad gestacional al

parto mayor o igual a 37 semanas, de las cuales para 16 la edad gestacional

al parto fue de 37 semanas.

Al comparar estos datos con los observados para el grupo B, de las 16 pacientes con colestasis en las cuales se realizó manejo según el protocolo nuevo, 3 de ellas (19%) presentaron una edad gestacional al parto menor de 37 semanas, de las cuales para 2 la edad gestacional al parto fue de 35 semanas.

Y 13 de las 16 pacientes (81%) presentaron una edad gestacional al parto mayor o igual a 37 semanas, de las cuales para 6 la edad gestacional al parto fue de 39 semanas.

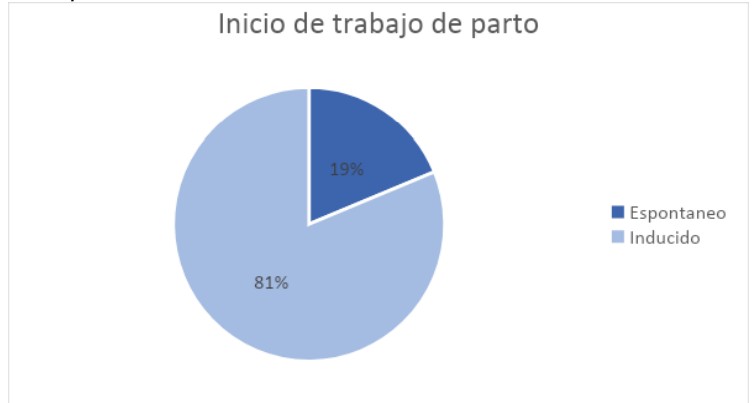

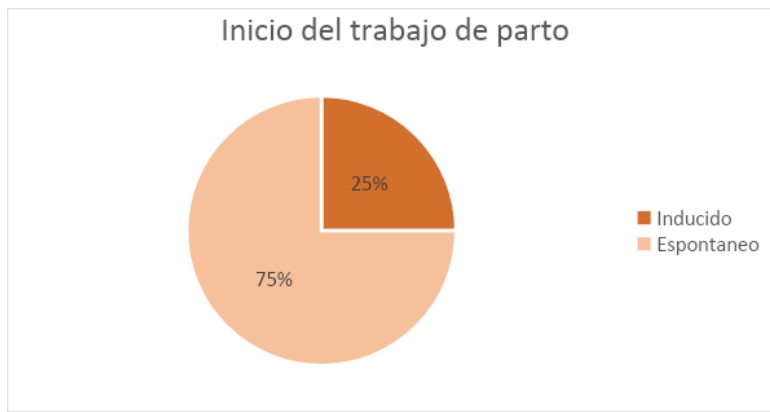

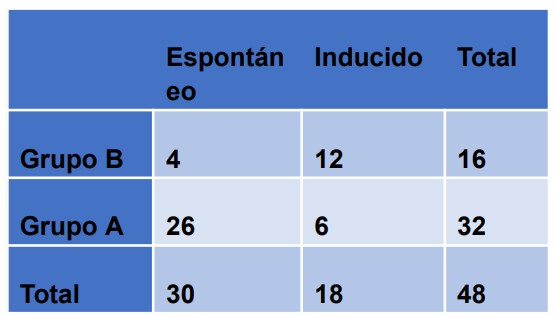

Respecto a la finalización electiva versus finalización espontánea se observó que para el 81% (n=26) de las pacientes evaluadas con el protocolo previo (grupo A), el inicio del trabajo de parto fue inducido, mientras que con el nuevo protocolo (grupo B), solo un 25% (n=4) de las pacientes evaluadas el inicio del trabajo de parto fue inducido, con un 75% (n 12) de pacientes cuyo trabajo de parto inició de manera espontánea.

Grupo A

Grupo B

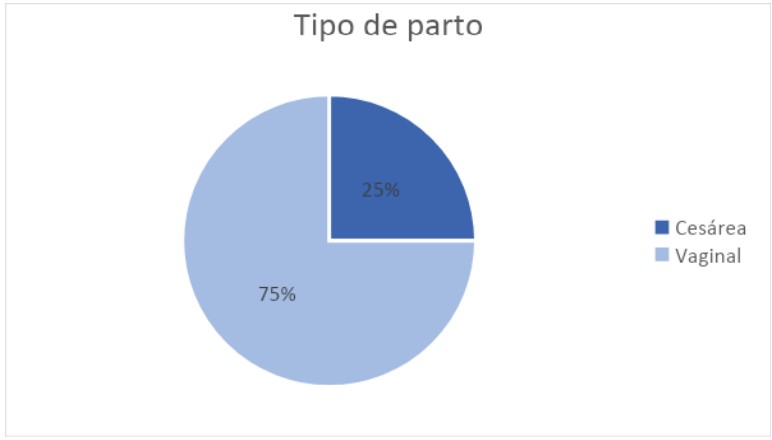

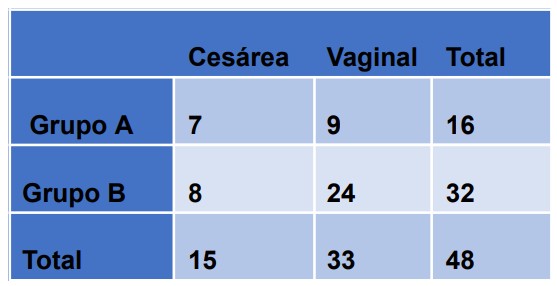

Respecto de la vía de finalización del embarazo el 75% (n=24) de las pacientes evaluadas con el protocolo anterior tuvieron un parto vaginal y el 25% (n=8) tuvieron un parto por cesárea.

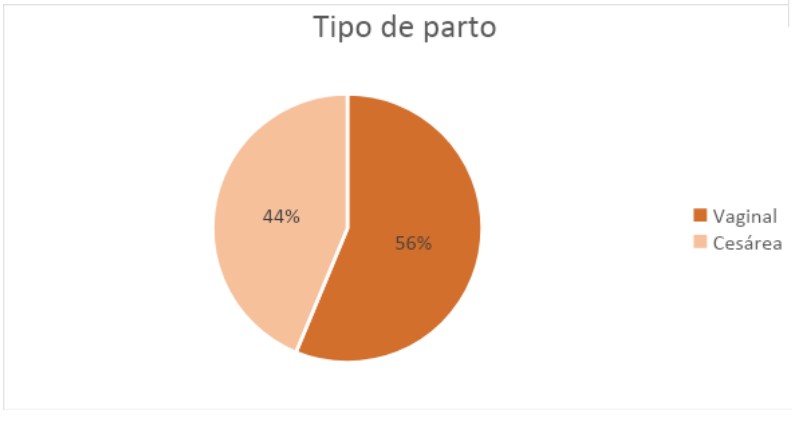

El 56% (n=9) de las pacientes evaluadas con el protocolo nuevo tuvieron un parto vaginal y el 44% (n=7) tuvieron un parto por cesárea.

Grupo A

Grupo B

Con respecto al peso del RN, se observó que en el grupo A, un 6.3% (N 2) de los RN presentaron un peso al nacer menor a 2.500kg, mientras que en el grupo B, ningún RN presentó peso menor a 2.500kg.

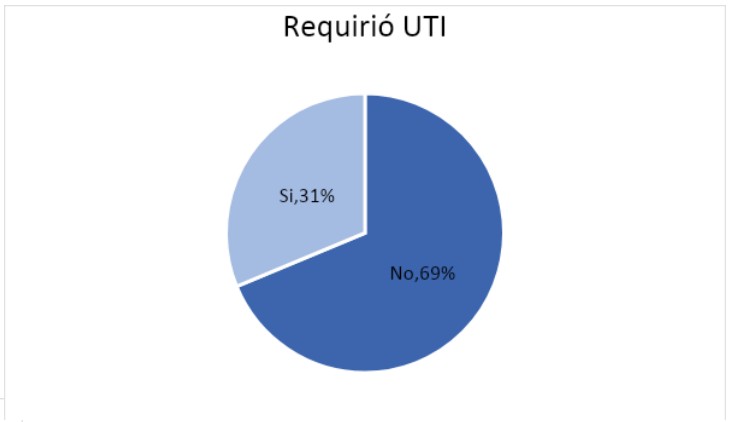

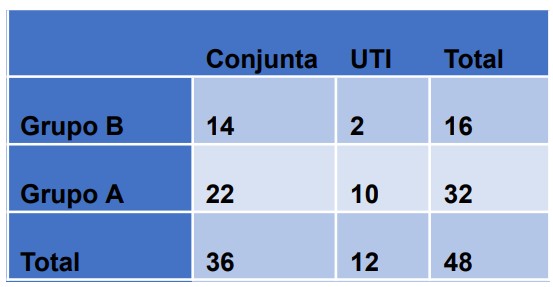

Respecto al requerimiento de internación en UTIN, 31% (n=10) de los recién nacidos de pacientes evaluadas con el protocolo previo fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y el 69% (n=22) los recién nacidos pudieron permanecer en sala de internación conjunta.

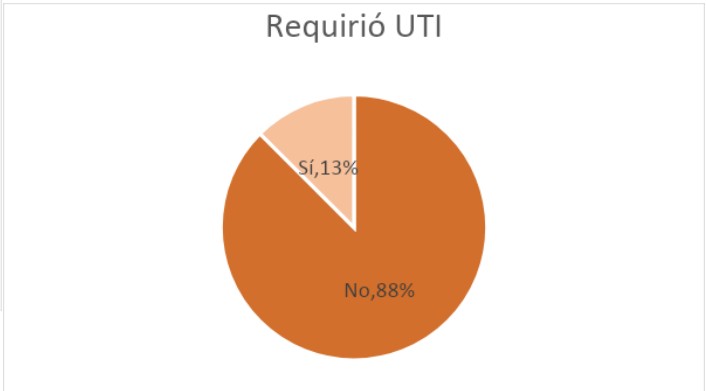

El 13% (n=2) de los recién nacidos de pacientes evaluadas con el protocolo nuevo requirieron internación en cuidados intensivos neonatales. Y el 87% (n=14)de los recién nacidos no requirieron UTI.

Grupo A

Grupo B

Análisis de datos:

Con respecto al inicio del trabajo de parto, su inicio está asociado al tipo de protocolo utilizado.

(p-valor= 0,001; IC 95%)

Con respecto al tipo de parto según protocolo utilizado, no se encontró asociación entre los dos grupos.

(p-valor= 0,186; IC 95%)

Con respecto al requerimiento de UTIN según protocolo utilizado, no se encontró asociación entre ambos grupos.

(p-valor= 0,289; IC 95%)

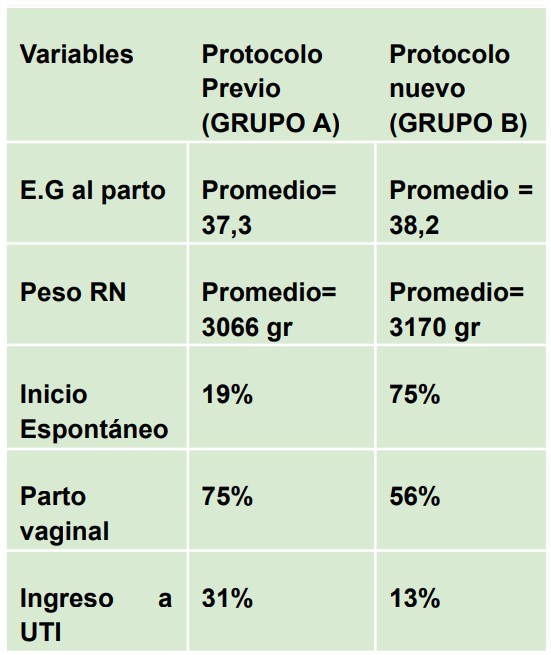

Variables Protocolo

Cuadro comparativo entre ambos grupos.

Discusión y conclusiones: Como ya ha quedado evidenciado en lo antes escrito, la disyuntiva entre intervencionismo y conducta expectante, siempre tan difícil de definir en obstetricia, resulta aún más compleja de dilucidar en los casos de colestasis gravídica. Constantemente nos encontramos poniendo sobre la balanza el riesgo fetal que implica continuar la gestación versus los múltiples riesgos que conlleva la prematurez; no facilita la situación las diversas formas de abordaje que se ven propuestas a nivel mundial. Sin embargo, hay algunos puntos en los cuales se ha arribado a consenso, y en los que podemos anclarnos como puntapié para afrontar el debate: está bien documentado que el riesgo de parto prematuro e internación neonatal en UTI aparece con ácidos biliares mayores a 40; y que la prevalencia de muerte fetal aumenta entre 3 y 4% en embarazos simples con ácidos biliares mayores a 100.

Al observar los resultados planteados en nuestra investigación, sale a la luz en primera instancia la notoria disminución en la cantidad de pacientes en las cuales se diagnosticó colestasis gravídica, debido al cambio en el punto de corte para diagnóstico. Esto denota la característica conservadora de la nueva forma de manejo. Así mismo, el aumento en la tasa de partos espontáneos en el grupo B, en contraposición con la alta tasa de finalización electiva que se observó al analizar el grupo A, implica una evidente disminución en el intervencionismo médico. Creemos que esto aporta un aumento en la posibilidad de maduración del cervix uterino y mayor beneficio en el neonato, en quién , independientemente de la forma final de nacimiento , atravesar un trabajo de parto le mejoraría su adaptación a la vida extrauterina. Muchos son los datos que se pueden extraer de esta investigación, y otros tantos los interrogantes que surgen a partir de la misma. Uno de los principales objetivos que motivaron nuestro análisis fue registrar y comparar el requerimiento de ingreso a UTIN.

Éste resultó porcentualmente menor en el grupo B, en relación al grupo A. Sin embargo, a la hora de contraponer esta información a las pruebas de validez estadística, notamos que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Creemos que esto pueda tener que ver con el n en ambos grupos, que resultó pequeño, especialmente en el B. Por otra parte, sabemos que muchos son los factores que puedan aportar al requerimiento de UTIN, por lo que consideramos necesario realizar una nueva revisión, quizá modificando los criterios de exclusión.

Quedan muchos otros datos recabados de los cuales pueden surgir diversos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué dosis de ácido ursodesoxicólico debemos indicar?; ¿qué hacemos en los casos en que la paciente no ve mejoría clínica aun realizando tratamiento con dosis plena de ácido ursodesoxicólico?; ¿hay alguna asociación entre los ácidos biliares al momento del nacimiento, y el apgar otorgado al neonato? Incluso resultaría relevante poder realizar un seguimiento a largo plazo de los neonatos nacidos de madres con colestasis gravídica.

Consideramos que es obligación de todos aquellos quienes hacemos obstetricia continuar actualizándose, y haciendo una constante revisión interna de las terapéuticas que se llevan a cabo, para garantizar una mejor atención, acorde a lo que plantean las sociedades internacionales. Esto es especialmente importante en el caso de la colestasis gravidica, donde la tendencia internacional es cada vez mas conservadora, y donde el temor del equipo tratante a encontrar un resultado obstétrico y neonatal desfavorable nos puede llevar a tomar conductas demasiado incisivas, resultando en una finalización antes de tiempo y, por lo tanto, a separar al binomio madre-hijo sin justificativo.

Citas bibliográficas:

1. Differentiated timing of induction for women with intrahepatic cholestasis of pregnancy—A historical cohort study; Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2021;100:279–285.

2. Fetal cardiac dysfunction in intrahepatic cholestasis of pregnancy is associated with elevated serum bile acid concentrations; Journal of Hepatology 2021 vol. 74 j 1087–1096.

3. Association of adverse perinatal outcomes of intrahepatic cholestasis of pregnancy with biochemical markers: results of aggregate and individual patient data meta-analyses; Lancet 2019; 393: 899–909.

4. Colestasis Intrahepática Gestacional (CIG); Consenso FASGO, 2016.

5. COLESTASIS INTRAHEPÁTICA GESTACIONAL; Hospital Clinic Barcelona; actualización 2020.

6. COLESTASIS INTRAHEPÁTICA GESTACIONAL; Maternidad SARDÁ; 2019.

7. Ursodeoxycholic acid versus placebo in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (PITCHES): a randomised controlled trial; Lancet, 2019; 394: 849–60

8. Colestasis intrahepatica del embarazo: un reto más para la obstetricia; artículo de revisión, Rev. Fac. Med. (Méx.) vol.64 no.3 Ciudad de México may./jun. 2021 Epub 04-Oct-2021

9. Intrahepatic cholestasis of pregnancy; BJOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) 2022; 129:e95–e114

10.Hague WM, Briley A, et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy - Diagnosis and management: A consensus statement of the Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ): Executive summary. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2023 Oct;

1. Hospital Zonal Dr. Ramon Carrillo, San Carlos de Bariloche.